В начале 1950-х годов в советской прессе вышел ряд критических статей, направленных против кибернетики, что дало повод говорить о существовании гонений на эту науку. Однако, в то же время советское руководство прикладывало большие усилия для развития ЭВМ в СССР. Откуда же тогда взялись данные критические статьи? Об этом читайте в статье главного специалиста РГАНИ (Российский государственный архив новейшей истории) Никиты Пивоварова.

Первые десятилетия после окончания Второй мировой войны современники называли «новой волной рационализации» и сравнивали их с эпохой Ренессанса. Холодная война, гонка вооружений требовали прорывных открытий в науке. Новая система научных знаний получила название «кибернетика».

Сущность кибернетики трактовалась по-разному. Одни называли ее наукой, изучающей математические методы и процессы управления. Другие — наукой о передаче, переработке, хранении и использовании информации. Были и те, кто видел суть ее в изучении способов создания, раскрытия, строения и тождественного преобразования алгоритмов, описывающих процессы управления в реальности. В основе кибернетики лежали достижения математической логики, теории вероятности и электроники. Она позволяла выявлять количественные аналогии в работе электронной машины, деятельности живого организма или общественного явления.

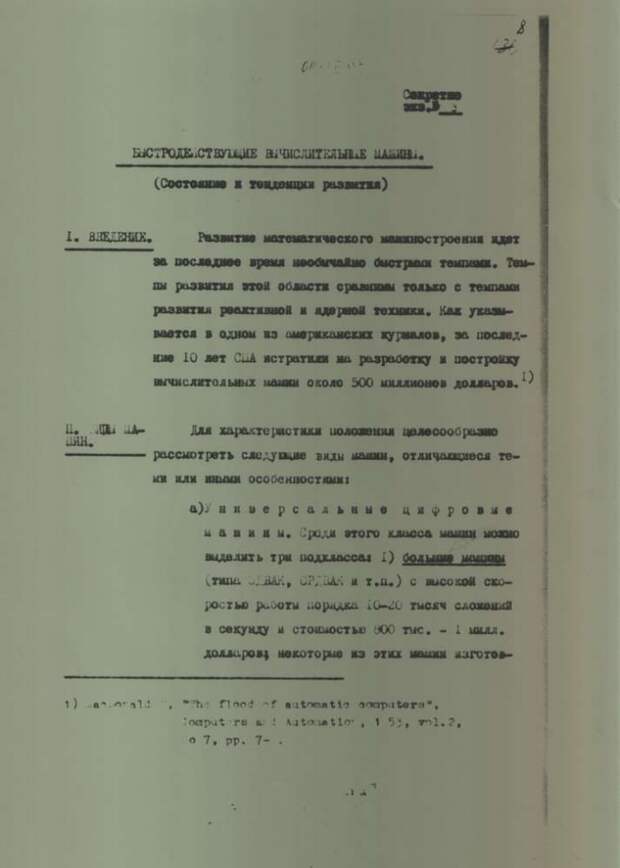

С момента ввода в эксплуатацию в 1945 году первой электронной машины — американской «ENIAK» - кибернетика вступила в новую фазу развития. Математические машины стали важным инструментом науки. Они позволяли производить автоматически, качественно и быстро большой объем вычислений, необходимый в аэродинамике, ядерной физике или артиллерии. Появление этого изобретения было настолько значимым и стратегически важным, что факт этот хранился в полном секрете в Пентагоне в течение полутора лет. Но как только создание электронной машины получило огласку, ее преимущества стали использоваться именно в области вооружения. Например, американская фирма «Hughes», один из пионеров мировой электроники. В конце 1940 — начале 1950-х годов она занималась производством и внедрением электронного прицела А-1, который позволял решать баллистические задачи, связанные со стрельбой, бомбометанием и пуском ракет. Фирма «Sperry» спроектировала оборудование для одного из первых беспилотников. Однако возможности электроники далеко не исчерпывались ее применением в гонке вооружения. Довольно скоро достижения кибернетики и в первую очередь электронные вычислительные машины, ставшие ее символом, стали широко использоваться в науке и экономике.

академик Михаил Алексеевич Лаврентьев

СССР не остался в стороне от последних достижений науки, но его взгляд на целесообразность кибернетики устоялся не сразу. Так, в 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление о необходимости развития вычислительной техники. Однако под давлением директора Института точной механики и вычислительной техники академика Н.Г. Бруевича главный упор предполагалось сделать на создание механических и электрических вычислительных устройств, тогда как реальная работа по созданию цифровых машин была отодвинута на неопределенный срок1. Как отмечал спустя несколько лет будущий основатель Новосибирского Академгородка академик М.А. Лаврентьев: «Бруевич всеми возможными для него способами старался направить усилия научных работников на создание вычислительных машин непрерывного действия, чем объективно задерживалось создание электронных цифровых машин»2.

В начале 1949 г. М.А. Лаврентьев даже обратился с ныне широко известном письмом к И.В. Сталину, в котором писал о необходимости ускорения развития вычислительной техники и ее использования в советской экономике. В результате в апреле того же года было утверждено новое постановление Совета Министров СССР «О механизации учета и вычислительных работ и развитии производства счетных, счетно-аналитических и математических машин»3. В частности, по этому постановлению на Академию наук (АН) СССР было возложено задание по разработке схем для проектирования математических машин4.

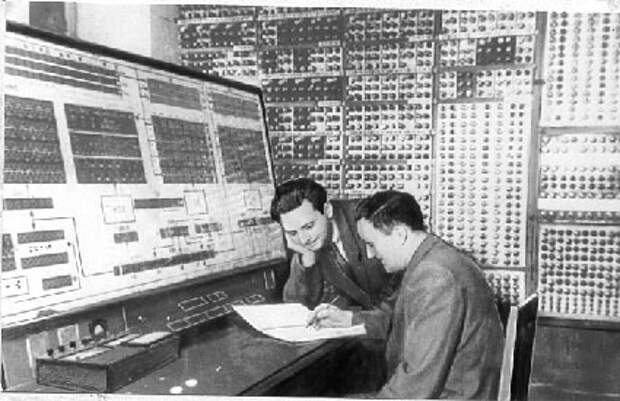

В 1950-м году в ССССР была Малая электронная счётная машина (МЭСМ), которая разрабатывалась лабораторией С. А. Лебедева на базе киевского Института электротехники АН УССР. Её быстродействие составляло 50 операций в секунду.

МЭСМ, за пультом Л.Н.Дашевский и С.Б.Погребинский

На протяжении 1950 – 1952 гг. Советом Министров был принят целый ряд постановлений. Таких, например, как «О проектировании и строительстве автоматической быстродействующей цифровой вычислительной машины» (от 11.01.1950 г. № 133), «О мероприятиях, обеспечивающих выполнение работ Академией наук СССР по созданию быстродействующих электронных вычислительных машин» (от 1.08.1951 г. № 2759), «О мероприятиях по обеспечению проектирования и строительства быстродействующих математических вычислительных машин» (от 19.05.1952 г. № 2373) и другие.

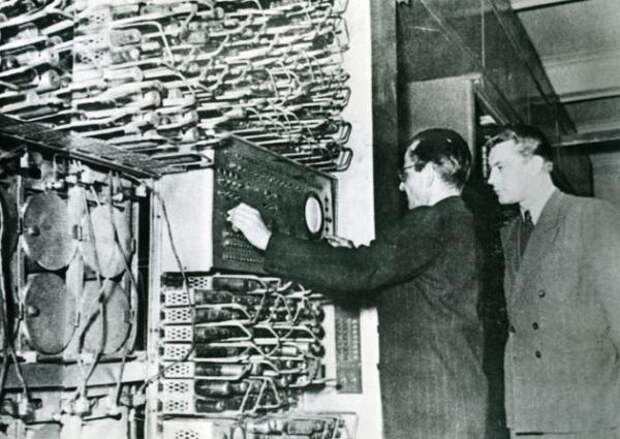

В 1951 г. правительственная комиссия рассмотрела эскизы цифровых вычислительных машин, разработанных АН СССР и Министерством машиностроения и приборостроения СССР (ММиП). Осенью 1952 г. в опытную эксплуатацию была запущена БЭСМ-1 (Быстродействующая электронно-счётная машина), на тот момент — самая быстрая в Европе (8—10 тыс. оп./с). Она, как МЭСМ, была создана под руководством академика С.А. Лебедева.

С.А. Лебедев у одной из стоек БЭСМ-1

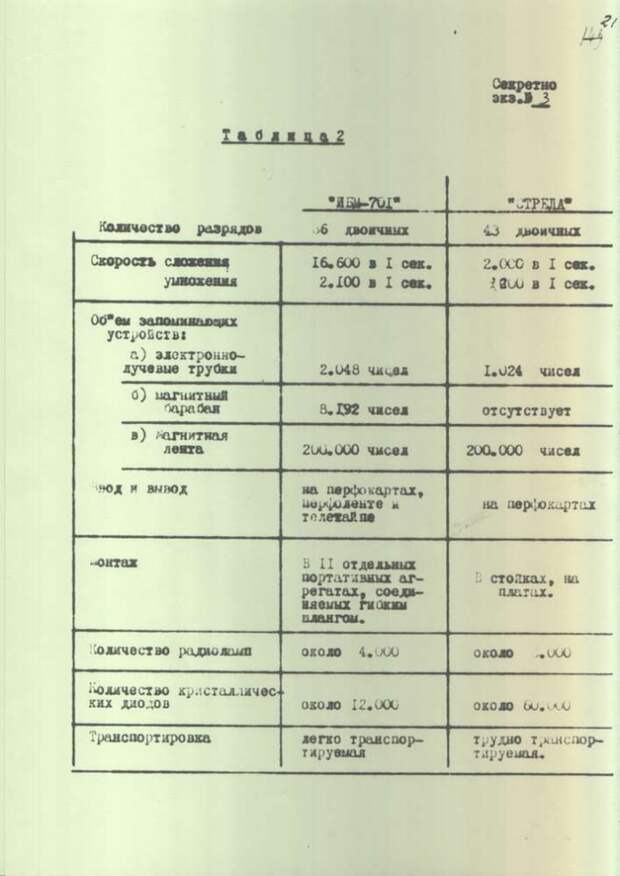

В начале 1954 г. вышла в свет «Стрела», созданная конструктором Ю.Я. Базилевским в СКБ-245 МмиП. К середине года была запущена т.н. малая электронная машина ЭВ-80 (конструктор В.Н. Рязанкин). А в 1955 г. вышла еще одна малогабаритная машина АВЦМ-3, сконструированная членом-корреспондентом И.С. Бруком в Энергетическом институте им. Крижановского.

В начале 1950-х годов стали появляться первые публикации о советской электронной технике. Так, в 1951 г. в журнале «Вестник машиностроения» была опубликована обширная статья инженера Н.А. Игнатова, в которой наряду с подробным освещением новых советских счетных машин, говорилось и о создании машин электронных. Однако популяризация темы в массовых журналах имела и негативные последствия для развития кибернетики. В первой половине 1950-х годов в советской прессе вышел ряд статей, направленных против кибернетики. Вот они:

1. Ярошевский М. Кибернетика — наука «мракобесов» // Литературная газета. 1952. 5 апр.

2. Быховский Б.Э. Кибернетика — американская лженаука // Природа. 1952. № 7.

3. Клеманов Ю. «Кибернетика» мозга // Медицинский работник. 1952. 25 июл.

4. Гладков Т.К. Кибернетика, или тоска по механическим солдатам // Техника молодежи. 1952. № 8.

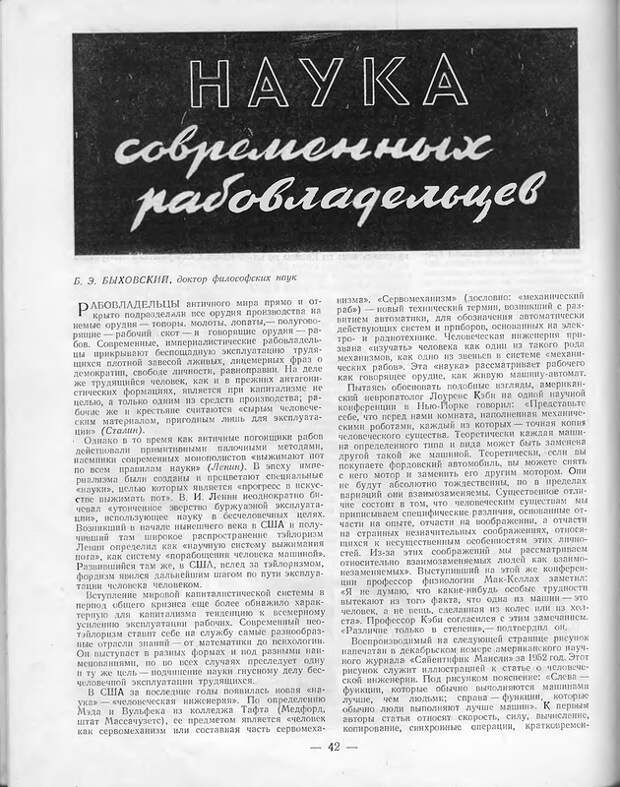

5. Быховский Б.Э. Наука современных рабовладельцев // Наука и жизнь. 1953. № 6.

6. Материалист (псевдоним). Кому служит кибернетика ? // Вопросы философии. 1953. № 5.

7. Статья "Кибернетика". Краткий философский словарь. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Издание 4-е, доп. и испр. 1954 г.

8. Гладков Т.К. Кибернетика — псевдонаука о машинах, животных, человеке и обществе // Вестник Московского университета. 1955. № 1.

В основном эти статьи критиковали философские тезисы кибернетики о тождественности человеческого разума и вычислительной машины, но в то же время в «антикибернетических» статьях не отрицалась необходимость развития вычислительной техники, внедрения автоматизации в экономику СССР. В качестве примера приведём цитаты из статьи "Кому служит кибернетика".

Вот за что автор критикует кибернетику:

Пропаганда кибернетики получила в капиталистических странах большой размах. Десятки книг, сотни журнальных и газетных статей распространяют ложные представления о «новой науке». Начиная с 1944 года в Нью-Йорке ежегодно происходят конференции кибернетиков, в которых активно участвуют научные работники самых различных специальностей. Конференции кибернетиков состоялись также во Франции и Англии. Даже в Индию американские экспортеры завезли этот гнилой идеологический товар.

Апологеты кибернетики считают, что область ее применения безгранична. Они утверждают, что кибернетика имеет большое значение не только для решения вопросов, относящихся к телемеханике, саморегулирующимся приспособлениям, реактивным механизмам и сервомеханизмам, но даже к таким областям знания, как биология, физиология, психология и психопатология. Энтузиасты кибернетики допускают, что социология и политэкономия также должны использовать ее теорию и методы.

Что же представляет собой эта новая наука — кибернетика? По-древнегречески слово «кибернетос» означает кормчий, а «кибернетикос» — способный быть кормчим, то есть способный управлять. Определяя содержание кибернетики, Норберт Винер без излишней скромности заявил: «Мы решили назвать кибернетикой всю теоретическую область контроля и коммуникаций, как в машине, так и в живом организме».

Итак, прежде всего кибернетика ставит перед собой задачу доказать отсутствие принципиальной разницы между машиной и живым организмом. Задача, мягко выражаясь, неблагодарная в XX веке. Но, тем не менее, проводя аналогию между работой сложных вычислительных агрегатов, содержащих до 23 тысяч радиоламп, автоматически переключающихся, кибернетики утверждают, что разница между работой такой «умной» машины и человеческим мозгом только количественная. Профессор Лондонского университета Джон Янг с восторгом оповестил мир о том, что «мозг — это гигантская вычислительная машина, содержащая 15 миллиардов клеток вместо 23 тысяч радиоламп, имеющихся в самой крупной из доныне сконструированных вычислительных машин». И это отнюдь не метафора, а утверждение, претендующее на научность!

Более осмотрительный профессор Гарвардского университета Луис Раденауэр высказался из этот счет осторожнее: «Самая сложная современная вычислительная машина соответствует уровню нервной системы… плоского червя».

Существенно в этих высказываниях не то, что в них отмечается разница между количеством «реагирующих клеток», а в том, что в них игнорируется качественная разница между живым организмом и машиной.

В этой же статье польза от ЭВМ вовсе не отрицается:

Применение подобных вычислительных машин имеет огромное значение для самых различных областей хозяйственного строительства. Проектирование промышленных предприятий, жилых высотных зданий, железнодорожных и пешеходных мостов и множества других сооружений нуждается в сложных математических расчетах, требующих затраты высококвалифицированного труда в течение многих месяцев. Вычислительные машины облегчают и сокращают этот труд до минимума. С таким же успехом эти машины используются и во всех сложных экономических и статистических вычислениях.

Все эти публикации дали повод целому ряду исследователей утверждать, что в СССР в последние годы жизни И.В. Сталина была организована очередная политическая антинаучная кампания, сопоставимая если не по масштабам, то по характеру с гонениями на генетику. Так, современные авторы заявляют, что публикации в советской прессе носили скоординированный характер5.

Статья Б. Быховского "Наука современных рабовладельцев" из журнала "Наука и жизнь", №6, 1953 год.

Однако миф о гонениях на кибернетику опровергается отсутствием каких-либо документов, отложившихся в фондах высших партийных органов – Политбюро (с конца 1952 г. – Президиуме), Секретариате и Аппарате (в первую очередь в отделах – пропаганды и агитации, науки и вузов, естественных и технических наук, философских и правовых наук, экономических и исторических наук) ЦК ВКП(б)/КПСС. Нами был осуществлён поиск документов в РГАНИ (Российский государственный архив новейшей истории) и РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории), которые инициировали бы данную компанию, однако ни одного такого документа не было найдено. Это позволяет говорить о том, что данные публикации в советской прессе не были инициированы советским руководством. Скорее можно предположить, что редакции журналов, пытаясь уловить актуальные идеологические веяния, публиковали статьи на свой страх и риск. Т.е. каждая такая статья - это инициатива или самого автора, или редакции.

Вместе с тем, если критика философских основ кибернетики не оказала никакого негативного влияния на ее развитие в СССР, то публикация статьи Е. Ободана "Вычислительная техника – на службе техническому прогрессу"6 имела далеко идущие последствия. Она привела к засекречиванию любых разработок в этой области, а, следовательно, отсутствию возможностей вести открытые научные дискуссии. После выхода статьи академик М.А. Лаврентьев и профессор Д.Ю. Панов направили в ЦК записку. В ней ученые утверждали, что статья может вызвать у квалифицированного читателя заключение о том, что Советский Союз отстал в области производства цифровой техники от западных стран примерно на 10 лет7. Пожалуй, записка в ЦК — это единственный документ, в котором критике подвергались не философские основания кибернетики, а именно тексты о вычислительной технике. Понятно, что М.А. Лаврентьев и Д.Ю. Панов критиковали статью Е. Ободана за невежество, за незнание того, как развивалась советская электроника. Они, затеяв этот спор, надеялись познакомить «широкую советскую общественность» с принципиально новыми достижениями в создании вычислительной техники. Однако запиской в ЦК воспользовался министр машиностроения и приборостроения П.И. Паршин. Он также обратился к руководству партии, но с предложением не публиковать любые упоминания о вычислительных машинах в журналах и газетах. В итоге из-за статьи Е. Ободана об электронике было запрещено писать вплоть до 1955 г.8

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д.512. Л.25. См. приложение к статье.

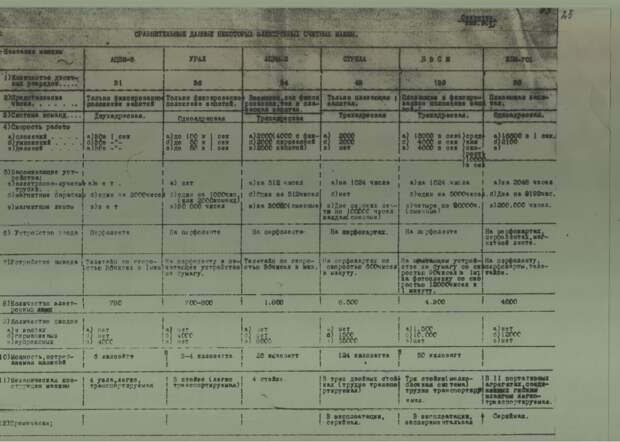

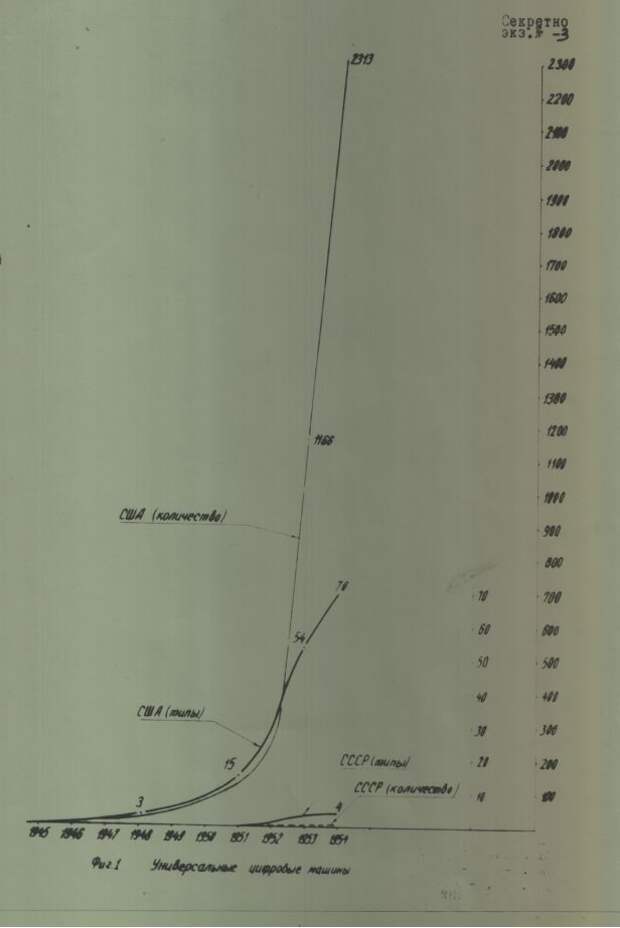

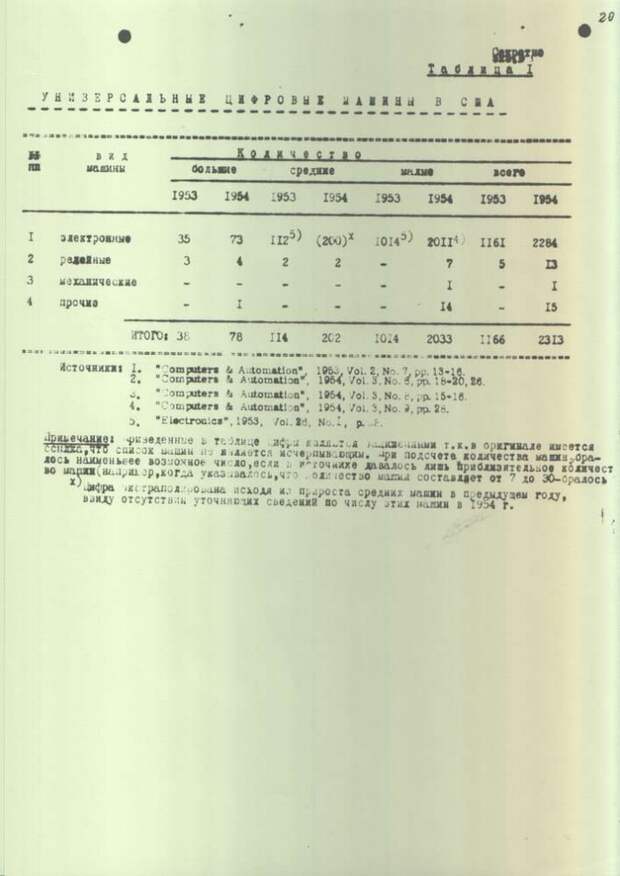

Количество ЭВМ и их типов в СССР и США в 1954 г. Ф. 5. Оп. 17. Д.512. Л.29 . См. приложение к статье.

Другое дело, что сам по себе факт засекречивания не стал главным препятствием в развитии кибернетики. Более весомыми причинами, тормозившими организацию производства советской вычислительной техники, стали ведомственные разногласия между ММиП СССР, с одной стороны, и АН СССР, с другой. Суть конфликта сводилась к тому, какую именно вычислительную машину – «Стрелу» или БЭСМ – необходимо запускать в серийное производство. Так, секретарь партбюро Института точной механики и вычислительной техники АН СССР Е.И. Мамонов в своей записке в ЦК в начале 1955 г. писал об одной из таких конфликтных ситуаций: «Во время приемки машины БЭСМ, построенной у нас в Институте и признанной более современной, чем «Стрела», члены государственной комиссии из ММиП вели себя не как сторонники технического прогресса, что вызвало удивление и возмущение большинства членов комиссии. […] Когда после сдачи БЭСМ возникло предложение представить ее к сталинской премии и наградить конструкторов не меньше, чем конструкторов «Стрелы», ими было выражено сомнение в целесообразности такого награждения»9. ММиП не поставляла АН СССР электронно-лучевые трубки, столь необходимые для конструирования машины. Поэтому при первоначальном вводе в эксплуатацию БЭСМ обладала значительно меньшим быстродействием – лишь до 800 операций в секунду, вместо заявленных в проекте 10 000 операций10.

Своего пика эти разногласия достигли в 1953 – 1954 гг. Они протекали на фоне развернувшейся политической борьбы между Советом Министров СССР во главе с Г.М. Маленковым и ЦК КПСС с первым секретарем Н.С. Хрущевым. Представители АН СССР направляли в ЦК многочисленные записки и справки, в которых просили рассекретить факт существования электронно-вычислительных машин в СССР, а также опубликовать в печати общие принципы постройки и функционирования таких машин, включая схемы, блоки и программы вычисления элементарных функций. Ученые полагали, что «все эти вопросы не содержат никаких элементов секретности, т.к. общие принципы постройки и общие характеристики существующих электронных машин давно известны и широко публикуются в зарубежной научной и технической литературе и именно эти принципы использованы и в конструкции машины АН СССР»11. В записке в ЦК профессора Д.Ю. Панова от 11 декабря 1954 г. сообщалось: «В настоящее время электронные счетные машины получили столь широкое распространение и настолько широко употребляются, что наличие их в технически развитой стране предполагается само собой. Заявить о том, что в такой стране, как СССР, не имеется электронных счетных машин, означает приблизительно то же самое, как если бы заявить, что у нас нет железных дорог, электричества или мы не умеем летать по воздуху […] В качестве аргумента против рассекречивания факта существования в СССР электронных счётных машин выдвигается соображение о том, что при помощи этих машин могут выполняться вычисления, связанные с секретными работами. Конечно, такие вычисления всюду выполняются на электронных счетных машинах, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Англии, и в других странах. Эти страны широко публикуют данные о своих машинах, даже рекламируют их, желая еще раз показать свою техническую мощь, и не публикуют сведения о расчетах, которые выполняются на этих машинах. Составить же себе представление о том, какие расчеты выполняются данной машиной по ее описанию совершенно невозможно»12.

Секретный статус БЭСМ создал для СССР международные трудности. В 1954 г. между СССР и Индией начался активный дипломатический диалог. В 1955 г. Советский Союз должен был посетить Дж. Неру, а Индию — Н.С. Хрущев. Накануне этих крупных международных встреч, предполагалось произвести обмен делегациями самого разного уровня. Так, в июле 1954 г. в СССР приехали крупные индийские ученые — профессора Митра и Маханобис. Их познакомили с ведущими научными разработками, в том числе и с БЭСМ. Представители советского руководства пообещали помочь индийской стороне в проектировании и создании схожей вычислительной машины для Института статистики и планирования в Калькутте21. Позднее было заключено специальное соглашение о поставке необходимого оборудования в Индию на 2,1 млн руб. Советские специалисты совместно с профессором Маханобисом составили списки оборудования для отправки. Однако официального обращения со стороны индийского правительства к СССР о строительстве вычислительной машины не последовало. Руководство Индии обратилось в Организацию по оказанию технической помощи развивающимся странам при ООН для того, чтобы законным порядком провести советское оборудование. ООН для выяснения условий использования оборудования отправило в Индию двух экспертов — советского профессора В.А. Диткина и представителя из Англии. Индийцы возражали против приезда англичанина. Однако советское посольство в своей шифротелеграмме сообщало, что англичанин все же прибыл в Калькутту, правда после отъезда В.А. Диткина. Тогда положение спас профессор Маханобис, который встретил англичанина и заявил, что не видит нужды в его работе в качестве эксперта, но рад ему как гостю22. Так, факт существования советской вычислительной машины удалось сохранить в секрете.

Но ситуацией воспользовались ученые АН СССР. В конце июля 1954 г. С.А. Лебедев, М.А. Лаврентьев, В.А. Трапезников и Д.Ю. Панов обратились к вице-президенту АН К.В. Островитянову с просьбой рассекретить БЭСМ, общую стандартную схему и блоки машины, а также программы вычисления элементарных функций. В своей записке ученые отмечали, что «все эти вопросы не содержат никаких элементов секретности, т.к. общие принципы постройки и общие характеристик существующих электронных машин давно известны и широко публикуются в зарубежной научной и технической литературе, и именно этими принципы использованы и в конструкции машины АН СССР»23. Были приведены и традиционные аргументы о том, что известные индийским ученым факты, могут быть опубликованы в английской или американской печати. «Такое опубликование может осложнить наши взаимоотношения с учеными стран народной демократии и Китая, которым о машине мы ни разу ничего не сообщали, несмотря на прямые вопросы. Между тем известно, что в Чехословакии и Польше разрабатываются электронные вычислительные машины. Как выяснилось на конгрессе математиков в Амстердаме, голландцы демонстрировали польскому математику профессору Куратовскому свою электронную машину, что может повлечь за собой предоставление «технической помощи» странам народной демократии со стороны, например, фирмы «Филипс», тесно связанной с американцами»24.

Однако руководство ММиП выступало категорически против рассекречивания информации о БЭСМ, так как это позволило бы запустить вычислительную машину в серийное производство. Например, Министерство настояло на отзыве из печати статьи академика С.А. Лебедева, в которой была показана польза от применения электронно-вычислительных машин в экономике, но без описания конкретной модели13. Лишь после окончательного ввода в эксплуатацию «Стрелы» руководство ММиП самым неожиданным образом сменило тон и в октябре 1954 г. выступило с инициативой обнародовать данные о своей быстродействующей цифровой счетной машине14. Для публикации в газете «Правда» была подготовлена статья «Советские математические машины». Однако главный рецензент статьи академик М.В.Келдыш выступил против нее, аргументируя это тем, что в ней ничего не говорилось о БЭСМ. Кроме того, как отмечал академик, «было бы неправильно начинать с опубликования статьи, носящей в основном рекламный характер»15. Завотделом науки и культуры ЦК А.М. Румянцев в справке для секретаря ЦК П.Н. Поспелова докладывал: «Считаем необходимым заявить, что т. Паршин не впервые проявляет необъективное отношение к освещению роли и значения работ по развитию счетной техники, приводимой вне Министерства машиностроения и приборостроения. Так, например, он отрицательно высказался о возможности опубликования представленной ранее в ЦК КПСС статьи о вычислительной машине АН СССР, а затем представил в ЦК КПСС статью, рекламирующую машины Министерства машиностроения и приборостроения»16.

Этот межведомственный конфликт привел к необходимости рассекретить факт существования вычислительной машины. По решению Совета Министров была образована комиссия по рассекречиванию под председательством академика М.В. Келдыша, которая должна была закончить свою работу к 1 января 1955 г. Спустя несколько дней при Секретариате ЦК также была образована комиссия по рассекречиванию в составе В.А. Малышева (председатель), А.Н. Несмеянова и Н.И. Паршина, которой поручалось в течение двух недель принять решение17. Такая поспешность в рассекречивании была продиктована лично Н.С. Хрущевым. Так, на одной из картотек аппарата ЦК по поводу деятельности комиссии присутствует характерная помета, сделанная помощником первого секретаря В.Н. Малиным: «Тов. Хрущев ознакомился. т. Малышеву велено ускорить работу комиссии».

В итоге уже 13 декабря 1954 г. Отдел машиностроения ЦК принял решение о рассекречивании работ, относящихся к принципам математического и инженерного устройства автоматических быстродействующих цифровых вычислительных машин. Теперь в печати можно было открыто публиковать данные математических машинах (такие как электронные схемы, параметры производительности машины). Отдел также постановил подготовить к печати учебники и учебные пособия по специальности «математические и счетно-решающие устройства»18. Это было окончательным признанием заслуг электроники и своеобразная победа Академии наук, которую поддерживал Аппарат ЦК, над ММиП. Последний лишь летом 1955 г. после одобрения записки А.Н. Несмеянова, А.В. Топчиева и М.А. Лаврентьева утвердил постановление о разработке и изготовлении во втором квартале 1956 г. автоматической быстродействующей машины со скоростью счета до 20 тыс. операций в секунду, а также создание малогабаритной машины на полупроводниковых и ферримагнитных элементах19. В январе 1956 г. было образовано Министерство приборостроения и средств автоматизации, одной из ключевых задач которого стали разработка и конструирование счетных и математических машин.

Довольно скоро кибернетика стала одним из механизмов советской идеологической машины. Так, на XXII съезде КПСС положение о кибернетике вошло в программу партии: «Получает широкое применение кибернетика, электронные счетно-решающие устройства в производительных процессах промышленности, строительной индустрии и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструкторских расчетах, в сфере учета и управления»20. Развитие кибернетики, по мысли советских пропагандистов, должно было стать одним из необходимых условий достижения коммунизма.

Таким образом, анализ документов высших органов власти СССР на рубеже 1940 – 1950-х годов довольно убедительно демонстрирует всю несостоятельность мифов о гонениях на кибернетику. Советская власть была крайне заинтересована в развитии этого направления науки, однако консерватизм некоторых учёных, чрезмерный режим секретности и межведомственные склоки стали факторами, объективно мешавшими развитию кибернетики в этот период.

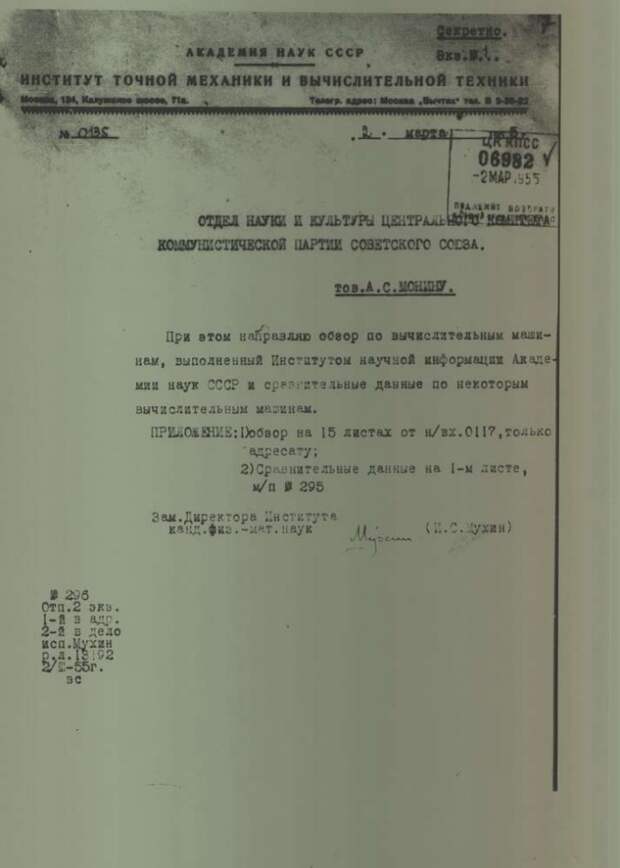

Приложение. Обзор по вычислительным машинам, выполненный Институтом научной информации Академии наук СССР. 2 марта 1955 г.

Свежие комментарии